London, Ende des 19. Jahrhunderts: der Militärarzt Dr. John Watson kehrt verletzt aus Afghanistan zurück und ist auf der Suche nach einer Bleibe. Nachdem die Immobilienpreise in der Metropole schon damals recht happig sind, mietet er sich gemeinsam mit einem anderen Junggesellen in der Baker Street 221 B ein. Bald stellt sich heraus, dass er an einen Exzentriker allererster Klasse geraten ist: sein Mitbewohner, der auf den Namen Sherlock Holmes hört, empfängt gerne wildfremde Menschen im Wohnzimmer und sagt ihnen Details auf den Kopf zu, die er eigentlich gar nicht kennen kann. Er spielt Geige, verfällt regelmäßig in Phasen melancholischer Apathie und verfügt über höchst akribische, aber ebenso selektive wissenschaftliche Kenntnisse.

Als Watson sich über einen Zeitungsartikel amüsiert, dessen Verfasser behauptet, rein durch sorgfältige Beobachtung ließe sich nahezu alles über eine Person erfahren, eröffnet ihm Holmes sein Geheimnis: der Artikel stammt von ihm und behandle lediglich seine berufliche Tätigkeit. Denn Holmes verdingt sich als „beratender Detektiv“, also als Auftragsermittler für private und auch öffentliche Kundschaft, zu der auch die Inspektoren Lestrade und Gregson von Scotland Yard zählen. Dabei schwört er auf die Kunst der Deduktion – dem peniblen, akkuraten Beobachten aller Umstände und Details, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, die den Umstehenden wie Hellseherei anmuten. Als ein Telegramm von Inspektor Gregson eintrifft und Holmes um Mithilfe bei einem rätselhaften neuen Fall bittet, kann Watson den Meister aus nächster Nähe beobachten. In einem leer stehenden Haus wurde von Streifenpolizisten die Leiche eines Mannes gefunden, das Zimmer mit Blut beschmiert, das allerdings keinesfalls von dem Toten stammen kann, der keine sichtbaren Verletzungen aufweist.

Holmes zeigt sich begeistert und eilt an den Tatort, den staunenden Watson im Schlepptau, wo er sich zunächst über die Unfähigkeit der Polizisten amüsiert, die mit den Indizien rettungslos überfordert sind. Bei dem Toten handelt es sich offenbar um Enoch Drebber aus Cleveland, in der Hand hält er einen Ehering umklammert, und an der Wand steht in Blut geschrieben das Wort „Rache“, dessen deutsche Bedeutung Holmes den Umstehenden (die zunächst auf den Namen „Rachel“ tippen) beim Hinausgehen süffisant erklärt. Bei den weiteren Ermittlungen lässt Holmes die Polizei freudig falsche Fährten verfolgen und konzentriert sich darauf, aus seinem Wohnzimmer heraus die Fäden zu ziehen. Als dann auch noch der Privatsekretär von Drebber, Joseph Stangerson, ermordet aufgefunden wird, ebenfalls umgeben von Blut und das Wort „Rache“ an die Wand geschrieben, erklärt Holmes den Fall für gelöst…

Neben den vielen Varianten und Adaptionen, die der Archetyp des Meisterdetektivs derzeit erlebt – von der nur noch als brillant zu bezeichnenden TV-Serie mit Benedict Cumberbatch bis hin zu Sylvain Corduriés ganz eigenem viktorianischen Erzählkanon – schadet es definitiv in keinster Weise, wieder einmal den Blick auf das Original zu richten, das 1887 unter dem Titel „A Study In Scarlet“ erstmals das literarische Licht der Welt erblickte (und zunächst keinen allzu großen Erfolg für sich verbuchen konnte). Der Arzt Arthur Conan Doyle wollte mit seiner (ursprünglich Sherrinford Holmes benannten) Figur die großen Detektive der Literaturgeschichte (u.a. Edgar Allan Poes Auguste Dupin aus den „Morden in der Rue Morgue“) auf eine neue, solidere Basis stellen – nicht mehr Intuition oder Zufall, sondern moderne Psychologie und Naturwissenschaft sollten der Schlüssel zum Erfolg der Ermittlungen sein. Doyle entwickelte seinen Protagonisten dabei nach dem Vorbild seines eigenen Dozenten Professor Joseph Bell, der auf jede Kleinigkeit in Erscheinungsbild und Benehmen seines Gegenübers achtete und daraus erstaunliche Rückschlüsse auf Lebensumstände und Gewohnheiten auch fremder Personen zu ziehen vermochte. Daraus entwickelte Doyle das, was in der „Studie in Scharlachrot“ ein ganzes Kapitel einnimmt: „the science of deduction“, die Wissenschaft der Deduktion.

Holmes‘ erster Auftritt

Erkenntnistheoretisch siedelt sich Doyle dabei in den Diskurs ein, der vom Theoretiker Charles Sander Peirce gegen den des 19. Jahrhunderts forciert wurde: dabei unterscheidet man zwischen den klassischen Methoden der Abduktion (auf Basis einer bestehenden Hypothese werden „von oben nach unten“ Prognosen einer feststehenden Regelmäßigkeit unternommen, wie etwa in medizinischer Diagnostik) und der Induktion, die auf der Grundlage von einzelnen Details quasi von „unten nach oben“ versucht, eine Regelmäßigkeit zu etablieren. Die Deduktion steht als Bindeglied zwischen beiden Methoden und etabliert auf der Basis von beobachteten Details (Holmes‘ akribische Indiziensuche) eine Arbeitshypothese (in der Kriminalistik eine Theorie über Hergang und Täter), der dann alle weiteren Beobachtungen zwingend entsprechen müssen – falls ein Detail nicht hineinpasst, ist die Hypothese falsch, und der Prozess beginnt von neuem. Auf dieser Basis entwickelt Holmes seine klassische Aussage, dass – wenn alle anderen Theorien ausgeschlossen werden können – die letztverbleibende die richtige sein muss, so unwahrscheinlich sie zunächst auch scheinen möge.

Auf diesen zeitgenössischen Diskurs setzte Doyle dann seinen ebenso unterhaltsamen wie verstörenden Charakter, den die aktualisierte BBC-Fernsehfassung äußerst zutreffend als „high functioning sociopath“ bezeichnet. Holmes ist ein wandelndes Kriminalistik-Lexikon, verfügt über bemerkenswerte chemische und anatomische Kenntnisse und blendet ansonsten alles für ihn nutzlose Wissen aus – seine „Speicherkapazität“ sei schließlich begrenzt, erklärt er Watson. Durch den Kunstgriff des Ich-Erzählers Watson, der den Eskapaden seines Mitbewohners staunend folgt, nähert Doyle den Leser geschickt an dieses intellektuelle Monster an, das sich kaum um soziale Bindungen kümmert, zu nachtschlafener Zeit Geige spielt, ganz offenkundig diversen Rauschmitteln frönt und mit den Baker Street Irregulars auch eine Bande von Kindern aus den Armenvierteln Londons unbekümmert für seine Zwecke einsetzt. Der phasenweise Melancholiker Holmes sieht neue Fälle in erster Linie als willkommene Stimulation seines Intellekts im ansonsten tristen Alltag: „Ich muss Ihnen danken! Denn ohne Ihr Zureden hätte ich diese Kriminalstudie verpasst! Eine Studie in Scharlachrot! Da ist dieser rote Faden des Mordes, der sich durch das farblose Knäuel des Lebens zieht, und unsere Aufgabe ist es, selbiges zu entwirren und zu separieren und jeden Inch davon freizulegen!“

Die limitierte Vorzugsausgabe im HC-Format

Auch wenn Methodik, Charakter und auch einige wiederkehrende Figuren schon im Erstling angelegt sind (Watson, Lestrade, Gregson, die Wohnung in der Baker Street, die Irregulars), würde Doyle in den kommenden weiteren drei Romanen und vor allem den folgenden 56 Kurzgeschichten bis zum letzten Auftritt 1927 das Holmes-Universum mit Holmes‘ Bruder Mycroft, der Nemesis Moriarty, aber auch der Haushälterin Mrs. Hudson deutlich ausweiten. Auch erzähltechnisch gilt die „Studie in Scharlachrot“ als nicht gänzlich gelungen: zu abrupt wechselt der Roman in der Mitte hin zu einem ausgedehnten Flashback zu den (damals durchaus notorischen) Mormonen in die USA, deren Geschicke letztlich den Hintergrund der Morde in London liefern. Spätere Romane vom Schlag eines „Hound of the Baskervilles“ und vor allem Erzählungen wie „A Scandal in Bohemia“ zeigten Doyle dann auch literarisch auf der Höhe seines Schaffens.

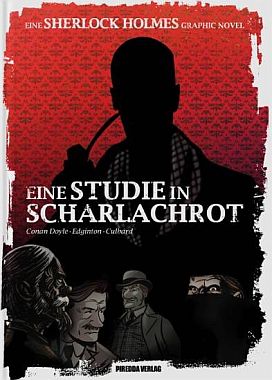

Für ihre Comic-Adaption haben sich Autor Ian Edginton und Zeichner I.N.J. Culbard (der schon diverse Dark Horse-Titel sowie Judge Dredd inszenierte), die schon bei einer Comicfassung des Oscar Wilde-Klassikers „The Picture of Dorian Gray“ gemeinsame Sachen machten, Doyles gesamte Roman-Tetralogie vorgenommen und legen in ihrer Version der „Studie“ schon einmal höchst gelungen vor: Edginton (dessen Spezialität Roman- und Filmadaptionen sind, u.a. zu Star Wars, Predator, Terminator oder auch H.G. Wells‘ „Krieg der Welten“ für Dark Horse) gelingt das kleine Kunststück, nicht nur die zentralen Handlungselemente zu transportieren, sondern auch Holmes‘ ausschweifende, selbstverliebte Erläuterungen und das oft nicht nur innerliche Kopfschütteln seines anfangs befremdeten Gefährten Watson trefflich einzufangen.

Culbards Zeichnungen sind dabei ganz bewusst stilisiert, reduziert, teilweise cartoonhaft (bei Culbards Hintergrund als Zeichentrickfilmregisseur kaum verwunderlich), was Doyles Charakterisierung der Figuren in wenigen, starken erzählerischen Strichen durchaus entspricht. Anders als bei Cordurié, der den Schauplatz London gerne zum weiteren Protagonisten erhebt, geht es wie in den Vorlagen weniger um den historisch möglichst genauen Kontext, sondern um die visuelle Umsetzung des intellektuellen Genusses, den Holmes aus der Verbrecherjagd ebenso zieht wie aus seiner süffisanten Verhöhnung der restlichen Ermittelnden. Mit einem Nachwort und einem Skizzenbuch versehen, erscheint diese Ausgabe im handlichen, aber durchaus edlen Taschenbuch-Format in der Qualität, wie man sie von Piredda gewohnt ist. Die deutsche Fassung der restlichen drei Adaptionen – Das Zeichen der Vier, Der Hund der Baskervilles und Das Tal der Furcht – sind in Vorbereitung. Es existiert auch eine auf 200 Exemplare limitierte HC-Vorzugsausgabe inkl. Druck, die aber bereits weitgehend vergriffen sein dürfte. (hb)

Sherlock Holmes: Eine Studie in Scharlachrot

Text: Ian Edginton

Bilder: Ian Culbard, nach Arthur Conan Doyle

144 Seiten in Farbe, Softcover, Kleinformat

Piredda Verlag

19,95 Euro

ISBN: 978-3-941279-76-6