Amerikanische Literatur gilt gemeinhin als „bilderreich“, begleitet die sprichwörtliche Geburt einer Nation und blickt trotz ihrer vergleichsweise kurzen Historie auf eine bunte Vielfalt von Stilrichtungen zurück. Dank ungezählter Adaptionen als Kinderbücher, aber vor allem für die Leinwand gehören die Werke von James Fenimore Cooper, Herman Melville, Mark Twain, Edgar Allan Poe, John Steinbeck und Ernest Hemingway quasi zum kollektiven Bewusstsein, was auch die Phantasie der Comic-Schaffenden immer wieder anregt. Von den seligen Illustrierten Klassikern bis hin zu Einzeladaptionen führten der Lederstrumpf, Tom Sawyer, Kapitän Ahab, das Haus Usher und viele andere immer wieder auf den Seiten von Comics und Graphic Novels ihr Eigenleben.

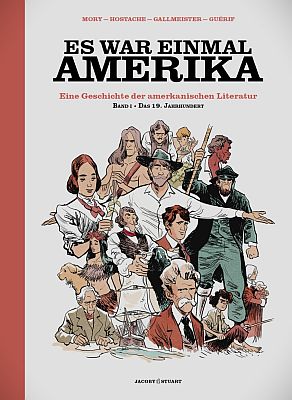

Das hiervorliegende, enorm ambitionierte Projekt geht nun einen dezidiert anderen Weg. Auf der Basis eines Konzeptes von Oliver Gallmeister und François Guérif entwickelt Catherine Mory eine faszinierende Verbindung von historischem Kontext, Lebensgeschichte des Autors (die Damenwelt tritt mit wenigen Ausnahmen wie Emily Dickinson nicht in Erscheinung) und Inszenierung der jeweiligen Hauptwerke, wodurch ein eindrucksvoller Reigen entsteht, die das Werk sowohl in Entstehungszeit als auch Biografie des Schöpfers verankert. Zeichnerisch wählt Jean-Baptiste Hostache (u.a. „Clockwerx“ bei Splitter) einen leicht an Funnies angelehnten Stil, der der Gravitas des Stoffes allerdings in jedem Strich gerecht wird.

Den Anfang nimmt das Geschehen standesgemäß mit der Ankunft der Pilgerväter und dem ersten Thanksgiving 1621, das den strengen, durchaus intoleranten Puritanismus der Neuankömmlinge kaum kaschieren kann. Im Unabhängigkeitskrieg bilden sich die ersten auch literarischen Themen heraus: die Suche nach Identität, Streit mit den alten Kolonialherren, die brutale Landnahme und der Kontrast zwischen Stadt und Land. Mit James Fenimore Cooper findet die junge Nation eine erste authentische Stimme: nach ersten Erfolgen im Stile von Walter Scott mit „Der Spion“ (1821) erfindet der literarische Romantiker Cooper mit seiner fünfteiligen Saga um den Lederstrumpf die amerikanische Literatur gewissermaßen im Alleingang. Der Trapper Natty Bumppo durchläuft eine zunehmende Desillusionierung, vom nostalgischen „Last of the Mohicans“ 1826 bis hin zum „Deerslayer“ von 1841 erscheinen die Indianer zwar als menschlich, aber stets distanziert, während die Siedler zunehmend kritisch gesehen werden.

Mit Nathaniel Hawthorne rückt der Puritanismus in seiner gestrengen Ausprägung in den Mittelpunkt. Hawthorne selbst wuchs im erzkonservativen Salem auf, wo Denunzierungen und Hexenjagden mit immerhin 19 Hinrichtungen auch von seinen eigenen Vorfahren emsig praktiziert wurden. Zeit seines Lebens litt Hawthorne unter diesen Verstrickungen, in seinen Erzählungen wie etwa den „Twice Told Tales“ von 1857 dreht sich alles um Schuld, Sühne und Verdammnis, was sich in seinem Meisterwerk kristallisiert: mit dem „Scarlet Letter“ schafft Hawthorne den ersten psychologischen Roman, in dem die junge Hester Prynne mit einem aufgestickten „A“ als Ehebrecherin (Adulteress) markiert wird, wobei sich der heuchlerische Reverend Dimmesdale selbst als Missetäter herausstellt. Auch im „House of the Seven Gables“ (wunderbar verfilmt mit Vincent Price in der Anthologie „Das Gift des Bösen“) liefert Hawthorne 1851 nochmals eine düstere Mär über einen Fluch, der die Jahrhunderte überdauert.

Nicht viel freudiger geht es dann bei Edgar Allan Poe zur Sache: gezeichnet von einem Leben, das von Armut und Schicksalsschlägen geprägt ist (Mutter, Ehefrau und Bruder sterben jeweils in jungen Jahren an der Tuberkulose, Poe verfällt alsbald dem Alkohol), kreiert der scharfzüngige Literaturkritiker Poe trotz aller wirtschaftlichen Fehlschläge ein monumentales Werk. Mit den „Murders in the Rue Morgue“ (eher frei adaptiert sowohl für die Leinwand als auch von den fleißigen Literaturstudenten Iron Maiden) und dem „Purloined Letter“ erschafft er eigenhändig die Detektivgeschichte, die Arthur Conan Doyle zur Perfektion bringen wird. Noch bekannter sind Poes Schauergeschichten, die sprachgewaltig eine durchgängig beklemmende, erschreckende Stimmung erzeugen, die Poe gerne als das „Arabeske“ bezeichnete. Junge Damen, die unerklärlich erkranken, geisterhaft dahinsiechen, übereilte Begräbnisse, Wiedergänger, die Pest des roten Todes, „The Tomb of Ligeia“, „The Fall of the House of Usher“, „The Masque of the Red Death“ – all das steht eindeutig unter dem Eindruck von Poes leidvoller Erfahrung mit der Tuberkulose. Kurz nach seinem größten Triumph mit der finstern Schauerballade vom „Raven“ stürzt Poe völlig ab, mit 40 findet man ihn in den Straßen Baltimores nach einem letzten Alkoholexzess.

Mit Henry Thoreau und Ralph Waldo Emerson treten die Transzendentalisten auf den Plan, ohne Dogma möchte man leben, zelebriert die viel besungene „self reliance“ und lehnt sich damit eng an die englische Romantik an. 1845 zieht sich Thoreau in eine selbst gebaute Hütte in Walden zurück, lebt dort ganz im Stile eines Frugalisten als Öko-Pionier und entwickelt eine durchaus kritische Haltung zur Sklaverei, während im ebenso benannten Werk das „Nature Writing“ seinen Anfang nimmt. Auf ähnlichen Pfaden wandelt kurz später Walt Whitman, der erste Superstar der amerikanischen Literatur, der von seinen Anhängern wie ein Prophet gefeiert, dank seiner durchaus expliziten, auch erotischen Ausflügen allerdings ebenso angefeindet wird.

Er sieht sich als Dichter der Landschaft Amerikas, seine Poesie in „Song of Myself“ (das mit dem barbarischen Yaab, das auch ein gewisser John Keating seinen faszinierten Schülern abnötigte) und den ewig anwachsenden „Leaves of Grass“ erfasst das direkte Leben und führt nebenbei zu einem handfesten Skandal, aber auch einem Lob von Ralph Waldo Emerson. Als dann Lincoln auf den Plan tritt, wird Whitman zum Patrioten mit abolitionistischen Tendenzen, der den aufflammenden Bürgerkrieg betrübt begleitet, bis er nach der Ermordung Lincolns im April 1865 seinen „Captain! My Captain!“ als Elegie sendet, die – „wieder einmal WW“ – auch eben jener Herr Keating als Anrede einfordert. Whitman hinterlässt ein unüberschaubares Erbe, das mit „Leaves of Grass“ am Ende über 400 Gedichte enthält und bis heute nachhallt.

Im Gegensatz zu seinen Zunft-Kollegen Poe und Hawthorne wächst Herman Melville im Wohlstand auf – die Calvinisten sehen sich von Gott gesegnet, repräsentative Villa und Bedienstete inklusive. Als aber nach Misswirtschaft und Pleiten die Armut winkt, verdingt sich der junge Herman auf einem Walfänger. Dort wird ihm die Schinderei schnell zu viel, er setzt sich in Polynesien heimlich ab und landet dort bei den Typees. Die stellen sich als Kannibalen heraus, die Melville allerdings nicht behelligen. Seine Schilderung dieser Erlebnisse (leicht dramatisiert, aus drei Wochen macht er einen Aufenthalt von drei Monaten), die er mit dem Roman „Typee“ vorlegt, gerät zum Sensationserfolg.

Danach landet Melville allerdings Flops, worauf er sich seinem epochalen Hauptwerk zuwendet. Die Jagd nach Moby Dick, dem weißen Pottwal, avanciert zu einem Klassiker der Weltliteratur: der Erzähler Ismael (benannt nach dem verbannten unehelichen Sohn Abrahams) berichtet vom zerstörerischen, für den Calvinisten auch gotteslästernden Kapitän Ahab (der wiederum seinen Namen von einem ketzerischen König aus der Bibel entlehnt und dessen Narbe an den Pechvogel Hiob gemahnt), der den Wal bis „down into perdition’s flames“ hetzt, so wie das Jahrhunderte später auch ein gewisser Khan mit einem noch gewisseren Raumschiffkapitän tut. Der Kannibale Queequeg schnitzt seinen Sarg, auf dem am Ende der Erzähler als einziger Überlebender davonschwimmt.

Die Isolation Emily Dickinsons, die Farbigkeit und Lebensfreude eines Mark Twain, die feinen Gesellschaftsstudien von Henry James und der Goldrausch in der Feder von Jack London bilden die weiteren Kapitel in dieser wahrlich monumentalen Fahrt durch die Literatur, die zentrale Werke gekonnt inszeniert und vor allem dadurch überzeugt, dass der geschichtliche Kontext stets vorangestellt wird. Am Ende jedes Kapitels steht ein Stammbaum, an dem die Nachwirkung des jeweiligen Autors eindrucksvoll ins Bild gesetzt wird. Spannender kann man Literatur nicht erlebbar machen! Band 2 ist ebenfalls gerade erschienen und beschäftigt sich dann mit den Werken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo z.B. Henry Miller (Tropic of Cancer), Dashiell Hammett (The Maltese Falcon), F. Scott Fitzgerald (The Great Gatsby) und John Steinbeck (Grapes of Wrath) zu Ehren kommen, bevor Band 3 die Serie beschließt. (hb)

Es war einmal Amerika, Band 1: Das 19. Jahrhundert

Text & Story: Catherine Mory, Oliver Gallmeister, François Guérif

Bilder: Jean-Baptiste Hostache

224 Seiten in Farbe, Hardcover

Verlag Jacoby & Stuart

32 Euro

ISBN: 978-3-96428-272-9