München, irgendwann 2005: der Comic-Künstler in spe Victor trifft seinen Vater Rufus Himmelstoss. Lange hat er ihn nicht gesehen, genauer gesagt nicht seit Jahrzehnten, da der Herr Papa 1975 urplötzlich sang- und klanglos aus dem Leben der Familie verschwand. Zur Rede stellen kann Victor seinen Vater nicht mehr, immerhin ist er tot, aber das muss auch gar nicht sein: Victor hat vor einigen Tagen endlich erfahren, was sich in jener Zeit zutrug. Ganz groß ist sein Vater in den 70ern im Geschäft, er macht in Markisen und ist der König der Münchner Provinz und Vororte: an einem guten Tag bereist er schon mal Olching, Neugermering, Puchheim und Gräfelfing und verkauft dabei zwölf Gelenk-Markisen – ganz davon zu schweigen, dass er die jeweilige Dame des Hauses als Dreingabe beglückt. Eigentlich müsste der gute Herr Himmelstoss also ein gemachter Mann sein, aber er gefällt sich so sehr in der Rolle des Bohemièns, dass er alles Geld verspielt und versäuft.

Zu leiden haben darunter auch seine Frau Helga und sein Sohn Victor, die er sträflich vernachlässigt und mit immer absurderen Geschichten über angeblich anstehenden Geldsegen abspeist. So tingelt er weiter durchs Münchner Nachtleben, bis er im Szene-Nachtclub „Yellow Submarine“ mit seinem Chef aneinandergerät, der ihn auf der Stelle feuert. Sturzbesoffen setzt sich Rufus in seinen Flitzer und baut im Rausch einen Unfall, bei dem er als einziger überlebt, aber nur vage Erinnerungsfetzen hat. Er schafft sein Auto in einer Schrottpresse beiseite und wird zu Hause vor vollendete Tatsachen gestellt: Helga hat endgültig die Schnauze voll und lässt ihn gar nicht mehr erst in die Wohnung. So landet der ehemalige Dandy auf der Straße, wo er in der Sendlinger Straße bettelt, billigen Enzian säuft und manchmal sehnsüchtig vor seiner alten Wohnung steht, immer die Frage im verschwimmenden Geist, wie zur Hölle er dies alles buchstäblich verspielen konnte…

Auf den ersten Blick wirkt diese turbulente Vision eines Niedergangs aus der Feder von Hector Umbra-Schöpfer Uli Oesterle wie ein dunkles Zerrbild der Münchner G’schichten – so wie dort der „Tscharlie“ immer neue Hirngespinste entwickelt, immer auf der Suche nach der „Riesensach“, die ihm mühelos Reichtum bescheren soll – natürlich mit dem wahnsinnigen Stich bei Frauen inklusive. Und auch der andere große Münchner Lebenskünstler schaut vorbei: immerhin landet auch Franz Münchinger alias Monaco Franze am Ende ganz unten in der Gosse (wo in sein Spatzl natürlich rettet). Dazu passt das wunderbare Münchner Lokalkolorit, von dem ja auch Hector Umbra zehrt: der Weg des Lebensmanns Rufus führt durch alle Hotspots der 70er, vom „Yellow Submarine“, wo ihm doch tatsächlich ein Schnauzbartträger mit Namen Freddie in Begleitung einer drallen Muse Barbara englisch vergeblich ins Gewissen redet, bis in die Kneipe nebenan. Später, als er schon obdachlos ist, stellt Rufus sich vors Nobelrestaurant Tantris („Kir Royal“, Folge 1, erste Einstellung: eine Tantris-Rechnung, die Baby als Spesen einreicht), in der irrigen Annahme, an Silvester würde ihm einer der Schnöselgäste vielleicht ein paar Mark zuwerfen.

Dass Oesterle allerdings hier nicht nur eine moderne Irrfahrt, wie der Titel suggeriert, entwirft, zeigt sich schon darin, dass immer wieder die Gegenwart (zumindest das Jahr 2005) eingestreut ist, in dem der mittlerweile erwachsene Victor die Fehler seines Vaters fast schon schicksalhaft wiederholt: auf der Suche nach Ruhe zur Kreation seiner großen Graphic Novel flieht er (gemeinsam mit einer wohl eingebildeten Wahnfigur) in ein Atelier, anstelle sich um Frau und Kind zu kümmern. Saufen tut er genauso wie sein Vater, landet auch mal in der Ausnüchterungszelle und vergeigt den Familienausflug nach Südtirol – der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Diese Episoden sind schon farblich differenziert in blau angelegt, während die 70er-Szenen in schwarz weiß gehalten sind – mit Ausnahme des schicksalhaften Orange des Wagens, den Rufus im Suff rammt. Auch sonst dominiert der typische Oesterle-Strich: leicht abstrahiert, cartoonhaft, immer atmosphärisch.

Und dann kommt eben der zweite Blick, im Nachwort, als man erfährt, dass diese Geschichte keinesfalls erfunden ist. Nein, Oesterle arbeitet darin sein eigenes Schicksal auf: der Vater, seines Zeichens Markisenverkäufer, ließ die Familie 1973 ebenso sitzen und verschwand spurlos – erst 2010 erfuhr Oesterle aus einem Brief, dass der Vater verstorben sei, nach Jahren als Alkoholiker, die ihn gezeichnet hatten. So erfuhr Oesterle auch, dass sein Vater am Korsakow-Syndrom litt, einer Bewusstseinsstörung, die durch Alkoholismus hervorgerufen wird: die Welt beginnt zunehmend zu verschwimmen, und die Lücken füllt der Betroffene mit frei erfundenen Dingen. Diese zunehmende geistige Verwirrung kennzeichnet auch den also gar nicht so fiktiven Himmelstoss: immer weiter entfernt er sich von der Realität und gleitet ab in einen rauschhaften Sumpf. Wie das Ganze noch weitergehen soll, mit der entfremdeten Familie und einem Himmelstoss, der auf den Eisbach blickt und sich wohl hineinstürzen will, das hoffen wir in Teil 2 zu erfahren. Und übrigens: der Name ist gar nicht so entlegen, wie es scheint. Himmelstoss heißt schon der sadistische Unteroffizier in Remarques „Im Westen nichts Neues“. (hb)

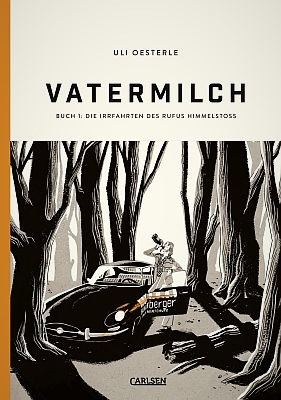

Vatermilch, Buch 1: Die Irrfahrten des Rufus Himmelstoss

Text & Bilder: Uli Oesterle

128 Seiten in Farbe, Hardcover

Carlsen Verlag

20 Euro

ISBN: 978-3-551-71158-8