Kaum eine Geschichte der Weltliteratur hat sich so eingehend ins kollektive Gedächtnis gebrannt wie die Saga vom Kapitän Ahab und seiner psychopathischen Jagd nach dem weißen Wal Moby Dick. Weniger in der Buchfassung – die ist nach heutigen Standards wohl viel zu langwierig, wohl aber doch faszinierend für alle, die sich ein Herz fassen und durch die hunderten Seiten Walbeschreibungen marschieren – als vielmehr in der nicht gerade geglückten Verfilmung von John Huston (mit einem durchaus fehlbesetzten Gregory Peck als Ahab) hat sich dieses Epos mit biblischen Ausmaßen in unsere Kultur geschrieben. So kraftvoll, so universell ist dieser Stoff, dass er auch bereits mehrfach als Bildgeschichte adaptiert wurde, angefangen von den Illustrierten Klassikern der 50er Jahre über eine Version von Will Eisner bis hin zu neueren Versuchen, wie etwa der Fassung von Olivier Jouvray und Pierre Alary. Und so ist die Frage eigentlich weniger, was hier denn dargeboten wird, sondern vielmehr, wie Chabouté (u.a. ‚Ganz Allein‘, bei Carlsen) an seine eigene Interpretation herangeht und welche Elemente er aus der schier unüberschaubaren Quelle herausschält.

Die biblisch-apokalyptisch angehauchte Grundstruktur des geistig und körperlich verletzten, überheblichen Sünders, der im monsterhaften Wal sein Alter Ego sucht und auf tödliche Art findet, die Parallelen zu Jona und Hiob, all das liegt naturgemäß im Herzen der Erzählung und jeder ernstgemeinten Adaption – die Reise der Pequod ist nur vordergründig eine Feindfahrt nach dem Wal, eigentlich geht es um die zerstörerische Suche nach sich selbst und dem unausweichlichen Fall dessen, der sich zum gottgleichen Herrscher emporgeschwungen und darüber seine Menschlichkeit verloren hat („Es gibt einen Gott, welcher Herr ist über die Erde, und es gibt einen Kapitän, welcher Herr ist über die Pequod“ – fast schon überdeutlich zieht Melville diese Parallele in den Worten Ahabs). Die an den Mast genagelte Golddukate, das tanzende Elmsfeuer, die in Blut gehärteten Harpunen, das Treffen mit anderen Schiffen, der Broterwerb des Walfangs – wir erleben alle Schlüsselmomente in packender Umsetzung. Der symbolische Albatros um Ahabs Hals zieht ihn schließlich in die Tiefe und besiegelt das Schicksal aller außer einem, der überlebt, um die Geschichte zu erzählen wie kurz vorher auch der alte Seemann in Coleridges Ballade. Das ist alles natürlich auch bei Chabouté geboten, eindrucksvoll in atmosphärischen Schwarz-Weiß-Segmenten, oft szenisch-stummfilmhaft, wie etwa am Anfang, als sich der Erzähler nach Nantucket begibt und mit dem unheimlichen Harpunier Queequeg nächtigen muss, oder bei den Szenen um den Walfang.

In dem vorgegebenen, weithin bekannten Kontext wählt Chabouté allerdings doch einen ganz eigenen Weg, indem er sich trotz aller stilisiert-filmischer Darstellung textlich originalgetreu an der Quelle hält: jedes der Kapitel wird mit Passagen aus Melvilles Roman eingeleitet, die Ton und Inhalt treffend setzen, und auch die Dialoge der Charaktere sind stark an das literarische Vorbild angelehnt, komplett mit Fachbegriffen aus der Seemannssprache und Ahabs rasenden Ansprachen, mit denen er seine Mannschaft auf seine wahnsinnige Hetzjagd einschwört. So verbinden sich Wort und Bild zu einer unzertrennlichen Mischung, die den Geist des Romans mehr als deutlich atmen und das kleine Kunststück vollbringen, trotz aller schlaglichthafter Betrachtung, die bei jeder Adaption eines Werks dieser Dimension unumgänglich ist, die Stimmung der Vorlage auf beeindruckende Weise zu vermitteln. Eine Herangehensweise, die gerade im Vergleich mit der Fassung von Olivier Jouvray und Pierre Alary zeigt, wie unterschiedlich und doch jeweils treffend man sich einem Jahrhundertroman nähern kann. Und wie man ihn den nennen soll, den Erzähler, das verrät uns Chabouté ausnahmsweise erst ganz am Ende. (hb)

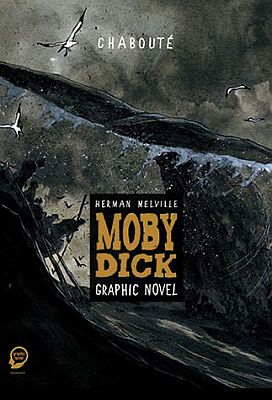

Moby Dick

Text & Bilder: Christophe Chabouté

256 Seiten in schwarz-weiß, Hardcover

Egmont Graphic Novel

29,99 Euro

ISBN: 978-3-7704-5523-2