Nachkriegsdeutschland, 1949: einer der berühmtesten Söhne des Landes, Thomas Mann, kehrt in die Heimat zurück. Wenn auch nur auf eine kurze Stippvisite. Der Literaturnobelpreisträger hatte das Land 1933 verlassen, nachdem ihm eine durchaus kritische Rede zu Richard Wagner und den sich formierenden neuen Machthabern endgültig den Zorn der Nazis eingebracht hatte, die Mann ohnehin als Vertreter der liberal-intellektuellen Haltung und damit „volkszersetzenden Judentums“ diffamiert hatten. Manns Sohn Klaus hatte den Vater schon 1945 eindringlich vor einer Heimreise gewarnt: in Diensten der amerikanischen Armee besuchte Klaus kurz nach Kriegsende unter anderem München, wo er entsetzt feststellte, dass das ehemalige Haus der Familie von den Machthabern zu einem „Lebensborn“ umfunktioniert worden war – und dass nicht wenige Deutsche wenig gelernt zu haben scheinen, so etwa der Komponist Richard Strauss, der sich im Gespräch mit Klaus völlig uneinsichtig zeigt.

Als Thomas Mann jedoch erfährt, dass man ihm den Goethe-Preis verleihen möchte, schiebt er alle Bedenken beiseite und kommt mit Ehefrau Erika am 24.07.1949 in Frankfurt am Main an. Dort nimmt ihn sein alter Bekannter Georges Motschan in Empfang, der die Manns für die Dauer ihres Aufenthalts als Fahrer betreut. Von Anfang an schlägt den Manns nicht nur ungeteilte Begeisterung entgegen, manch einer rümpft über den vermeintlichen Verräter die Nase. In München verzichtet Mann nach der Warnung des Sohns auf einen Besuch im alten Wohnhaus, man reist weiter nach Nürnberg, wo einige Jahre zuvor Manns Tocher Erika als BBC-Reporterin die aufsehenerregenden Kriegsverbrecher-Prozesse begleitet hatte. Thomas Mann spricht in der völlig zerstörten Stadt als Ehrengast zu neu gegründeten ersten Thomas Mann Gesellschaft, aber vor allem Katja fühlt sich unheilvoll an die Aufmärsche zu den Reichstagen erinnert. Am Wagner-Wallfahrtsort Bayreuth zeigt sich Mann durchaus entsetzt, als er im Gästebuch des Hotels die Eintragungen aller Nazi-Granden sieht, auf die man offenbar durchaus stolz ist. In Weimar schließlich besucht er das Goethes Wohnhaus, nimmt einen weiteren Preis entgegen und sieht sich auch hier skeptischen Blicken nicht zuletzt der russischen Besatzungsmacht ausgesetzt…

Thomas Mann gehört zweifelsohne zu den epochalsten Figuren der deutschen Literaturgeschichte. Schon der Erstling „Buddenbrooks“ geriet zum durchschlagenden Erfolg und führte letztendlich zum Nobelpreis, der Mann 1929 verliehen wurde. In unnachahmlich gediegener Sprache portraitierte Mann die deutsche Gesellschaft, vom Verfall der Lübecker Kaufmannsfamilie über empfindsame Novellen wie „Tod in Venedig“ bis hin zum monumentalen „Zauberberg“, in dem Mann 1924 vor dem Hintergrund eines Schweizer Sanatoriums die europäische Welt der Jahrhundertwende kaleidoskophaft seziert, die sich schließlich begeistert in den vermeintlich gloriosen „Großen Krieg“ stürzt.

Gleichzeitig war der „Zauberer“, wie er sich selbst und auch seine Familie ihn gern nannte, stets ein politischer Mensch. Die zunehmende Verrohung und Korrumpierung durch die Faschisten kommentierte er stets klug und hinreichend deutlich, dass er schnell zur persona non grata geriet. Nach einer Anordnung zur „Schutzhaft“ durch die SS verließ Mann mit seiner Familie 1933 das Land und reiste nach verschiedenen Stationen 1938 nach Hollywood, wo er im Gegensatz zu vielen deutschen Exilanten, die in der neuen Heimat scheiterten (darunter auch sein Brüder Heinrich Mann, der nie mehr ans seine Erfolge anknüpfen konnte und unter handfesten materiellen Sorgen litt), weiterhin ein feudales Leben führte. Bei der in dieser Graphic Novel verarbeiteten Episode der Rückkehr nach Deutschland ereilte Mann ein ähnliches Schicksal wie Marlene Dietrich – auch die Filmdiva wurde dank ihres Engagements für die amerikanische Armee in der Heimat durchaus diffamiert und angefeindet.

Julian Voloj (der sich mit Marlene Dietrich in der Graphic Novel „Augenblicke eines Lebens“ befasste) und Friedhelm Marx entfalten die zehn Tage der Reise Manns chronologisch aufgebrochen, durchzogen mit kurzen Episoden und Flashbacks an die Zeit vor 1933 – so etwa ziehen Szenen der Nazi-Aufmärsche vor dem geistigen Auge der Besucher vorbei, man wähnt sich wieder zu Hause in der Münchner Villa, Mann erinnert sich daran, dass er 1929 zunächst den Nobelpreis feierte, nur um dann 1933 aus dem Münchner Rotary-Club ausgeschlossen zu werden. Die Erlebnisse der Mann-Kinder Klaus und Erika werden ebenfalls eingeflochten, so auch die erschütternde Nachricht das Selbstmords von Klaus, die die Eltern im Mai 1949 erreicht und fast zur Absage der gesamten Reise geführt hätte.

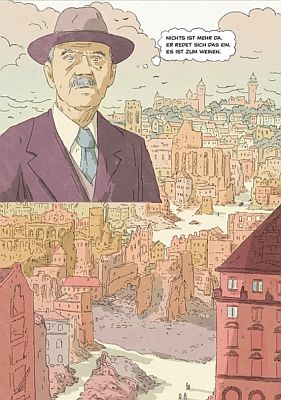

Bei der Erinnerung an die Nürnberger Prozesse eröffnet Mann seinen staunenden Zuhörern, dass das vermeintliche Goethe-Zitat des Chefanklägers gar nicht von Goethe sei, sondern dem Dichterfürsten vielmehr von Mann selbst in seinem Roman „Lotte in Weimar“ in den Mund gelegt worden war. Nachdem auch in Ostdeutschland nicht nur Sympathie herrscht (hier beäugt man den Wahl-Amerikaner als „Knecht der Wall Street“ und vermutet, er sei ein Spion), muss Mann ernüchtert feststellen – eine Rückkehr ist nicht möglich, die Welt ist nicht mehr die, die er einmal kannte.

So entsteht eine vielschichtige Interpretation des vielleicht größten kulturellen Ereignisses des frisch geteilten Deutschlands, das Magdalena Adomeit in ihrem Comic-Erstling gekonnt in einer Mischung aus aquarellartiger Stilisierung und atmosphärischer Impression, oft angelehnt an Fotografien der Reise der Manns, inszeniert. Zentral ist dabei die Farbgebung, die von pastellhaft bis hin zu finsteren Tönen in den Flashbacks zu den Nazi-Tagen, insbesondere dem zentralen doppelseitigen Panel von den Nürnberger Parteitagen im Kameraauge ihrer Filmhexerin Leni Riefenstahl. Passend zum Thomas Mann Jahr, erscheint der Band bei Knesebeck gewohnt hochwertig aufgemacht mit einem Quellenverzeichnis, das auf die verarbeiteten Quellen (Tagebücher und Fotos) verweist. Vielleicht sollte man sich doch noch einmal auch „Mario und der Zauberer“ näher zu Gemüte führen, wo ein Varieté-Magier einen Zuschauer mittels Hypnose beherrscht. Das kennen wir nämlich auch irgendwo her. (hb)

Thomas Mann – 1949: Rückkehr in eine fremde Heimat

Text: Julian Voloj, Friedhelm Marx

Bilder: Magdalena Adomeit

96 Seiten in Farbe, Hardcover

Knesebeck Verlag

24 Euro

ISBN: 978-3-95728-896-7