Versuchungen sind da, um ihnen nachzugeben. Frei nach diesem Motto belehrt der Dandy Lord Henry Wotton den gutaussehenden Jüngling Dorian Gray, der gerade beim Maler Basil Halward für ein Portrait Modell sitzt. Das einzig wahre Gut sei Schönheit und Jugend, und nachdem die nun mal vergänglich sei, müsse man jenseits aller Moral und gesellschaftlichem Rahmen das Leben in vollen Zügen auskosten. Das beeindruckt Dorian in solchem Maße, dass er lautstark einen lasterhaften Wunsch äußert: warum kann nicht das Gemälde an seiner Statt altern und er selbst seine Jugend auf ewig bewahren? Diese vermeintlich einfach dahingesagte Hoffnung vergisst Dorian rasch, aber dennoch stürzt er sich mit Henry ins Nachtleben.

In einer finsteren Theaterkaschemme erlebt er die Varieté-Darstellerin Sybil Vane, die ihn in ihrer natürlichen Ästhetik mitreißt – aber als Dorian seine Freunde Henry und Basil zu einer Vorstellung einlädt, gerät dies zum Desaster: die verliebte Sybil zeigt sich ihrem Dorian als wahre Person anstelle einer Kunstfigur. Der lässt sie daraufhin eiskalt fallen: ohne Kunstgenuss taugt das alles schließlich nichts. Daheim stellt Dorian fest, dass sein Portrait plötzlich Züge einer kühlen Grausamkeit anzunehmen scheint. Schockiert will er ein besserer Mensch werden, aber dafür ist es zu spät: Henry kann ihm nur noch mitteilen, dass Sybil sich umgebracht hat. Dorian verfrachtet das verräterische Konterfei auf den Dachboden und stürzt sich nun endgültig in ein Leben voller Dekadenz und Abseitigkeiten.

Nach zwanzig Jahren sucht der besorgte Basil seinen ehemaligen Weggefährten nochmals auf, der reihenweise nicht nur seinen Ruf, sondern auch andere Existenzen zerstört hat und dabei all die Jahre seine Jugend bewahren konnte. In Dorians Haus lauert dabei eine fürchterliche Erkenntnis auf Basil…

Mit seinem einzigen Roman lieferte der irische Schriftsteller, Essayist, Kulturphilosoph und vor allem Vorzeige-Dandy Oscar Wilde 1890 die vielleicht bekannteste dramatische Verdichtung des Gedankens des Hedonismus, der Schönheit und der „Kunst um der Kunst willen“-Bewegung, die John Ruskin und Walter Pater zu Zeiten des fin de siècle (für die Generation Z: gemeint ist hier das Ende des 19. Jahrhunderts) dem dominierenden Realismus und Naturalismus entgegenstellten. „All art ist quite useless“, so das direkt gegen George Bernard Shaw, Bertolt Brecht und andere selbsternannte Oberlehrer gerichtete Credo – Schönheit und Ästhetik haben für die „Dekadentisten“, die sich um die Jahrhundertwende nicht nur in England, sondern auch in Frankreich, Deutschland und Österreich formierten, einen Wert in sich.

Wilde avancierte dabei zum Wortführer, verpackte seine scharfzüngig-hintersinnigen Bonmots in perfekt konstruierte, ballettartig-leichtfüßige Bühnenwerke (von denen das unnachahmliche „The Importance of Being Earnest“ 1895 zweifelsohne den Höhepunkt darstellte) und gab sich auch selbst bewusst als pfauenhaft durch die Londoner Society flanierender Dandy, der seine erotischen Neigungen nur wenig kaschierte (was dann letztlich zu dem berühmt-berüchtigten Prozess führte, in dem Wilde 1895 verurteilt wurde, eine Gefängnisstrafe verbüßte und kurz darauf gedemütigt und gebrochen 1900 in Paris verstarb).

In seinem Dorian Gray fächert Wilde dabei durchaus facettenreich die Faszination, aber auch die destruktiven Auswirkungen eines konsequenten Hedonismus auf: das offenkundig an Faust angelehnte Motiv des jungen Mannes, der für ewige Jugend quasi seine Seele verkauft, behandelt durchaus die finsteren Konsequenzen eines überbordend auf den eigenen Genuss fokussierten Daseins – nicht umsonst fallen Dorian alle Weggefährten, inklusive Basil und Henry, zum Opfer. Die Beschränkungen der bigotten spätviktorianischen Zeit mit ihrer Doppelmoral kann Dorian nur durch einen Doppelgänger überwinden, der seine Verfehlungen auf sich nimmt – was bei Wilde das Portrait auf dem Dachboden, ist bei Robert Louis Stevenson der Unhold Mr Hyde, der stellvertretend für seinen Schöpfer Doktor Jekyll Untaten begeht und geheime Wünsche auslebt.

Dass Wilde selbst mit gesellschaftlichen Zwängen haderte und zwischen Freiheit und Verantwortung schwankte, zeigt seine Aussage zu seinen Charakteren aus einem Brief von 1894: „The Picture of Dorian Gray contains much of me in it – Basil Hallward is what I think I am; Lord Henry, what the world thinks of me; Dorian is what I would like to be – in other ages, perhaps.” Über die literarischen Qualitäten des Romans streitet die Fachwelt bis heute: anfangs als abseitig, klischeehaft und verführerisch verrissen, schwankt die Kritik nach wie vor zwischen der Bewertung als Meisterwerk und der Einschätzung als brillante Idee, die in der Ausführung teilweise abstrus und wenig ausgefeilt daherkommt.

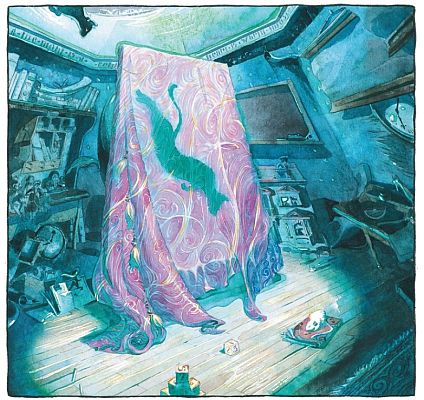

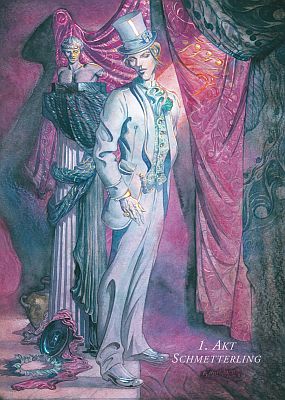

Enrique Corominas konzentriert sich bei seiner in jedem Wortsinn fulminanten Umsetzung auf die ersten 13 Kapitel des Romans, die 1890 in der Zeitschrift Lippincotts Monthly Magazine erstmals erschienen (und die Wilde dann ein Jahr später für die Buchausgabe um 7 weitere Kapitel ergänzte, nicht zuletzt als Reaktion auf die schäumenden Reaktionen der schockierten Londoner Leserschaft). Bewusst gliedert Corominas das Geschehen dabei wie eine Oper in 5 Akte und trifft dabei kongenial Ton und Atmosphäre der Theaterstücke Wildes. Das titelgebende Motiv des Portraits erscheint dabei niemals in der Handlung selbst, sondern eröffnet quasi als Vorhangillustration jeden Akt – wobei die zunehmende Zerstörung von Dorians Seele in immer weiter fortschreitender Entstellung des Bildes ihren Niederschlag findet.

Auch farblich zeichnet Corominas den Weg Dorians eindrucksvoll nach: von eher realistischer Beleuchtung und Farbgebung in den Eingangspassagen wandelt sich die Darstellung zunehmend zu symbolischer, fast expressionistischer Erscheinung, was in den fieberhaft-apokalyptischen Eindrücken des Buchs kulminiert, das Lord Henry dem jungen Dorian überlässt und ihn dadurch endgültig ins Verderben stürzt (bei Wilde stand hier die Dekadenz-Bibel „Á rebours“ – Gegen den Strich – von Joris-Karl Huysmans Pate, Corominas lehnt sich nach eigenen Worten eher an Lautréamonts „Les Chants de Maldoror“ – Die Gesänge des Maldoror – an).

Dabei gelingt es Corominas ebenso virtuos, wie er selbst formuliert „eine viktorianische Epoche wiederauferstehen zu lassen, die nicht nach Mottenkugeln riecht“: von den eleganten Herrenhäusern bis hin in die verruchten Kneipen von Soho, in denen Jack the Ripper um die Ecke zu schauen scheint, entsteht eine lebendige, eindringliche Darstellung des sozial wie moralisch tief gespaltenen London, was auch in den hier enthaltenen, doppelseitigen Panoramabildern mit Wucht auflebt.

Ein mehr als nur gelungener Versuch somit, Wildes faszinierende Gedankenwelt, aber auch Sprachgenie in eine Graphic Novel zu übertragen, die bei Splitter standesgemäß aufgemacht mit Vor- und Nachwort vorgelegt wird. Vielleicht sollte man sich die Filmadaption von 1945 nochmals zu Gemüte führen – die Fassung von 2009 übergehen wir ebenso wie die Tatsache, dass eine unsägliche, von kulturabholden Gesellen gerne als „äärbord disgo“ bezeichnete Absteige nahe Frankfurt Mitte der 80er Jahre unverschämterweise den bedeutungsschweren Namen klaute. Unerhört. (hb)

Dorian Gray

Text & Story: Enrique Corominas, nach Oscar Wilde

Bilder: Enrique Corominas

88 Seiten in Farbe, Hardcover

Splitter Verlag

22 Euro

ISBN: 978-3-98721-458-5