Hafenstadt Nantes im Februar 1829: der kleine Jules Verne wird als Sohn eines Juristen geboren, der die technischen Fortschritte der Zeit fasziniert verfolgt. Zusammen mit seinem Bruder Paul verschlingt Jules Abenteuerromane, beobachtet die Schiffe auf der Loire auf ihrem Weg in die Weltmeere, segelt selbst gerne und begeistert sich für Astronomie. 1848 nimmt Jules in Paris auf Wunsch des Vaters das Jura-Studium auf, sein Herz schlägt aber für die Literatur: unermüdlich schreibt er Theaterstücke, die dank seines Freundes Alexandre Dumas auch bisweilen aufgeführt werden – wobei sich der durchschlagende Erfolg nicht einstellen will. 1851 beendet er sein Studium und widmet sich komplett der Schreiberei, was er sich durch eine Anstellung als Aktienhändler erlauben kann.

Der große Durchbruch kommt erst, als Verne weg vom Theater hin zum Abenteuerroman schwenkt: sein Erstling „Fünf Wochen im Ballon“ erscheint im Verlag Hetzel, avanciert zum Welterfolg und begründet im Handstreich das Genre des Wissenschaftsromans, in dem akribisch recherchiert Geographie, Naturwissenschaft und Technik so glaubhaft ineinanderfließen, dass man als Leser glaubt, es handle sich um einen Tatsachenbericht. Auf Anregung Hetzels, mit dem Verne eine jahrzehntelange Partnerschaft verbinden soll, verfasst Verne eine ganze Reihe von Romanen, die lose als Zyklus der „Außergewöhnlichen Reisen“ gelten. 1866 knüpfen „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und „Die Kinder des Kapitäns Grant“ an die Popularität des Debuts an: exakte Recherche in Reiseberichten, Forschungsliteratur und Lexika bringen die Verne-typische gefühlte Realität in die fantastischen Abenteuer.

1867 reist Verne in die USA und lässt sich durch die Überfahrt zu seinem Meisterwerk „20.000 Meilen unter den Meeren“ inspirieren, das er auf einem eigens zu diesem Zweck gebauten Boot verfasst. Nach dem Duo „Reise zum Mond“ und „Reise um den Mond“ 1869 (exakt 100 Jahre vor der tatsächlichen Mondlandung!) feiert Verne 1872 schließlich seinen größten Triumph: die Wette, mit der ein exzentrischer Engländer beweisen will, dass man „In 80 Tagen um die Welt“ reisen kann, gerät nicht nur als Buch mit einer für damalige Verhältnisse unerhörten Auflage von 100.000 Exemplaren zum Bestseller – auch als Bühnenstück setzt die Reise von Phileas Fogg zu einem Siegeszug an. Euphorisiert kauft Verne eine Dampfyacht, mit der er sieben Jahre auf Reisen geht. Aber sein Stern sinkt, als die Verkaufszahlen seiner Romane nachlassen und 1886 sein geistig verwirrter Neffe Michel auf ihn schießt und ihm zum lebenslangen Invaliden macht…

„Er hat fast alles vorher gewusst“ – dieses Zitat zierte die Rückseite der Ausgaben, bei im Fischer-Verlag die Romane Vernes „gekürzt und neu eingerichtet für eine neue Generation von Lesern“ erschließen sollte. Ein in dieser Form vom Herrn Vater mitgebrachte Büchlein mit den Abenteuern eines gewissen Kapitän Nemo sorgte in den späten 70ern bei mir für zahlreiche atemlose Lese-Abende (und auch heimlich verlängerte Nächte) und begründete eine eherne Tradition: von Jules Verne bekam ich nie genug, während ich den von allen anderen zur Kenntnis genommenen Karl May verschmähte. Welche Welten eröffneten sich da, vom Erdinneren über die Weltmeere bis in die Weiten des Raums, immer durchzogen von einer gehörigen Prise Naturwissenschaft und Exotik.

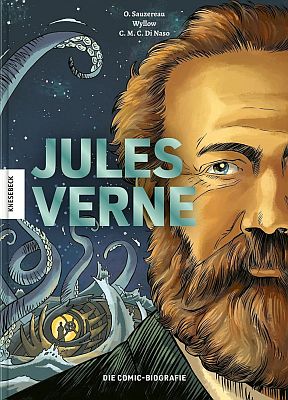

Mit seinen „Außergewöhnlichen Reisen“ lieferte Verne in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Abbild der Technikbegeisterung und Zukunftsfreude seiner Zeit, zu der einige Jahre später H.G. Wells mit seinen antiutopischen „Scientific Romances“ wie „The Time Machine“ und „The War of the Worlds“ einen pessimistisch-sozialkritischen Gegenentwurf fügte. Verne wehrte sich stets gegen die Ehre, seine Reisen und Maschinen eigenhändig erfunden zu haben – vielmehr habe er den Fortschritt seiner Zeit, seien es Luftschiffe, Expeditionen oder Unterseeboote, logisch fortgeschrieben. Seine anfänglichen Misserfolge, seine Triumphe und auch seine dunklen Jahre gegen Ende des Lebens bringt diese Graphic Novel aus der Feder von Olivier Sauzereau, Wyllow und Claudia Di Naso in Form von kurzen, biographischen Episoden, die jeweils von einem erklärenden Text zum gleichen Zeitabschnitt mit Hintergründen und literarischen Abrissen gefolgt sind.

Dabei kommen nicht nur bekannte Aspekte wie Vernes Reiseleidenschaft, die Partnerschaft mit Verleger Hetzel und die Freundschaft zu Dumas zum Tragen: auch Figuren, die Verne später verarbeitete, treten auf, so etwa sein Seefahrt-begeisterter Onkel Prudent, den wir aus „Robur der Eroberer“ kennen, an der Loire ankert die „Habrane“ aus der „Eissphinx“, und Verne betont, seine Reise zum Mond seit deutlich anders als die Vision von Edgar Allen Poe, dessen Mondfahrer per Ballon unterwegs sind. In augenzwinkernder Referenz werden bei manchen Ortsangaben auch genaue Temperaturen genannt, wir erfahren, dass Hetzel auf einen Romanzyklus drang und auch die Idee der opulent ausgeführten Buchdeckel hatte.

Zeichnerisch bewegt sich die Graphic Novel im franko-belgischen Stil, lobenswerterweise versucht Zeichner Wyllow (d.i. Yohann Puaud) nur an wenigen Stellen eine Vermischung von Biographie und Romanen, sondern konzentriert sich auf Vernes Lebensgeschichte, die nach 56 Seiten im Jahr 1886 nach Michels Attentat etwas unvermittelt endet. Insgesamt aber eine faszinierende Motivation, wieder einmal in die „Außergewöhnlichen Reisen“ hineinzusehen, die im Original 2020 entstand und bei Knesebeck hierzulande gewohnt hochwertig erscheint. (hb)

Jules Verne

Text: Olivier Sauzereau

Bilder: Wyllow, Claudia Di Naso (Farben)

56 Seiten in Farbe, Hardcover

Knesebeck Verlag

22 Euro

ISBN: 978-3-95728-921-6