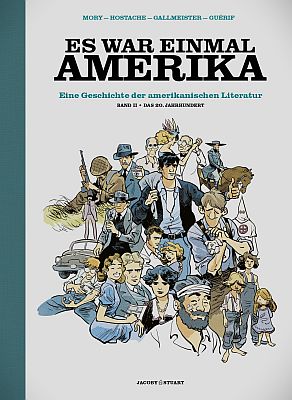

Folge 2 der monumentalen amerikanischen Literaturgeschichte des Kreativgespanns Catherine Mory, Oliver Gallmeister, Francois Guérif und Jean-Baptiste Hostache: der Blick fällt nun auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der die rauschhaften Twenties abgelöst werden von Krieg, großer Depression und wieder Krieg, wodurch der amerikanische Traum endgültig ins Gegenteil kippt. Wieder greift man sich einzelne, epochale Autoren heraus, vermischt Lebens- und Werkgeschichte und stellt diese vor den historischen Hintergrund, wodurch ein spannendes Kaleidoskop mit einem parforce-Ritt durch stilprägende Schöpfungen entsteht.

Da ist zum Beispiel Dashiell Hammett, der fast im Alleingang den modernen, harten Kriminalroman erschafft: an die Stelle der Gentleman-Detektive eines Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle seinen „hard boiled detective“, der in einer Welt aus Rassismus, Kapitalismus, Prohibition und Mafia alles andere als strahlend daherkommt. Der Ermittler selbst folgt dabei einem strikten Ehrenkodex, der aus Hammetts eigener Tätigkeit als Pinkerton-Detektiv (u.a. während des legendären Fatty Arbuckle-Skandals) entspringt: nie die eigenen Ideale verraten, auch wenn es schmerzt. In „Red Harvest“ tritt 1929 erstmals eine solche Figur auf, ein Ermittler der „Continental OP“ – Hammett schildert dabei nur das Außen, nur Taten, nie das Innenleben seiner Charaktere, was man später als behavioristisches Schreiben bezeichnen wird.

Wird im traditionellen Kriminalroman einer Agatha Christie die Ordnung zwar leicht gestört, aber letztlich immer wieder hergestellt, gibt es bei Hammett nie eine saubere Lösung, die Verhältnisse bleiben letztlich unverändert, wir erleben das Bild einer tristen, zwielichtigen Gesellschaft in Form von modernen, sadistischen Märchen: im „Maltese Falcon“ von 1930 liefert Sam Spade (auf der Leinwand durch Humphrey Bogart unsterblich gemacht) am Ende selbst seine Geliebte der Polizei aus, da sie die Mörderin ist. Etwas leichter geht es beim „Thin Man“ 1934 zur Sache, von Hollywood ebenso erfolgreich verfilmt, und mit dem „Secret Agent X-9“ liefert Hammett sogar das Skript für einen Comicstrip, was eine willkommene Geldquelle für ihn bietet. Sein Stern sinkt, als man ihn während der Kommunistenhatz auf die Liste der unerwünschten Personen, der berühmten Hollywood Ten, setzt…

Die Ketten des Puritanismus sprengen, das ist hingegen die Zielsetzung von Henry Miller (nicht zu verwechseln mit Arthur, das ist der mit dem „Tod eines Handlungsreisenden“): als Anarchist, Pazifist und „Libertär“ gefällt er sich als Bohemièn und arbeitet eher widerwillig in der Schneiderei des Vaters und später für Western Union. Obwohl er mit der jungen June verheiratet ist, beginnt er 1930 in Paris eine Affaire mit der ebenfalls gebundenen Anais Nin, der Ehefrau des wohlhabenden Hugo Guyler, mit der er alsbald ausladende erotische Abenteuer erlebt, die er im tief autobiographischen „Tropic of Cancer“ schildert – ein Roman, der ihm einen Ruf für Obszönität einbringt und in den USA prompt verboten wird.

1939 folgen mit „Tropic of Capricorn“ weitere Provokationen, während Miller den Zerfall seines Landes wahrnimmt, den er als den „klimatisierten Alptraum“ beschreibt. Ein skandalträchtiger Prozess um seine Bücher fördert 1946 seine Popularität, Miller avanciert zum Star, der 1946 mit „Sexus“, in der es unverhohlen um June geht, fleißig nachlegt – was in den USA natürlich auch verboten wird. 1961 schließlich darf der „Wendekreis des Krebses“ endlich auch den USA erscheinen, Miller ist zu der Zeit längst ein literarischer Popstar, der in Hollywood lebt und von der Hippie-Bewegung vereinnahmt wird, was ihm so gar nicht schmeckt…

Wie kaum eine andere öffentliche Person verkörpert F. Scott Fitzgerald den Rausch der wilden Zwanziger und den folgenden jähen Sturz: aufgewachsen in betuchten Verhältnissen, inszeniert Fitzgerald sich früh als Dandy, schreibt an der Elite-Universität Princeton Musicals, verliebt sich in Zelda, die ihn zunächst zurückweist, worauf er anfängt zu trinken, was auch die Prohibition nicht beenden kann. Sein Debut „This Side of Paradise“ beschreibt mehr oder weniger genau diese Konstellation: eine desillusionierte, zynische, rein materialistische Gesellschaft sucht ihr Vergnügen, was der auf Kredit aufgebaute Wirtschaftsboom der 20er auch zu erlauben scheint. Mit Rosalind schafft Fitzgerald die Figur des „flappers“, der selbstbestimmten jungen Frau, die kurze Röcke trägt, sich die Haare zu einem Bob schneidet, raucht und säuft – von Louise Brooks auf der Leinwand, von Dorothy Parker in der Realität ikonisch verkörpert.

Der Roman wird zum Schlager, Zelda willigt in die Heirat ein. Das Paar avanciert zum Presseliebling und Symbol der 20er, rauschende Parties, Alkoholexzesse und vor allem ein über alle finanzielle Verhältnisse gehendes Leben kennzeichnen ihren Weg. 1924 an der Cote d’Azur liefert Fitzgerald seinen Geniestreich: mit der tragischen Pseudoliebesgeschichte um den geheimnisvollen Gatsby entsteht der Roman der roaring twenties, in dem Nick Carraway auf Long Island von seinem Nachbarn stets „old sport“ genannt wird und die Tragödie um Gatsbys Werben um seine verflossene Daisy miterlebt, den gelben Rolls Royce und die symbolischen Augen des Dr. Eckleburg inklusive: der amerikanische Traum ist nur noch Fassade.

Die Fitzgeralds taumeln zwischen Erfolg und Verschwendung, man lebt in Hollywood und Paris, bis der große Börsencrash 1929 das Kartenhaus zum Einsturz bringt. Zela rutscht in die Schizophrenie, Fitzgerald verarbeitet die Erlebnisse 1934 in „Tender is the Night“, nicht selten als sein Meisterwerk anerkannt, der Erfolg bleibt jedoch aus: in der großen Depression will niemand mehr etwas vom Dandy der 20er hören, der 1940 mit nur 44 Jahren an den Folgen seines jahrelangen Alkoholismus stirbt.

Ebenso trinkfreudig, aber durchaus weniger glamourös geht William Faulkner ans Werk: anfänglich noch ein Dandy wie sein Vorbild Swinburne, lernt er schnell die Schattenseiten des Lebens kennen, die er 1924 auf einer Europa-Reise im Erstling „Soldatenlohn“ schildert. Dann aber ersinnt er die Welt, die sein weiteres Schaffen bestimmen wird: den fiktiven Bezirk Yoknapatawpha County in Mississippi, in dem alle seine Werke spielen werden, in dem Faulkner in einer Art modernem Horror-Roman Motive wie Rassismus, Inzest, Wahnsinn und Selbstmord thematisieren wird.

Frühe Kulmination dieser düsteren Welt ist 1929 „The Sound and the Fury“ (der Titel geht auf Macbeth zurück, der entsetzt feststellt, das Leben sei eine Geschichte, die von einem Irren erzählt wird, voller Schall und Wahn und völlig ohne Bedeutung), der Chronik eines Familienniedergangs, die teilweise als stream of consciousness aus der Sicht des geistig zurückgebliebenen Benjy erzählt wird und mit einer durchgängig düsteren Rhetorik verstört. 1930 folgt Faulkner dem Ruf von Howard Hawks nach Hollywood, sein Alkoholismus eskaliert zunehmend, während er 1936 in „Absalom Absalom“ nach alttestamentarischem Vorbild wieder Abseitigkeiten wie Brudermord und kollektive Schuld schildert. Nach Ende des zweiten Weltkriegs steigt Faulkners Erfolg auch beim Publikum, eine Popularität, die 1950 in der Verleihung des Literaturnobelpreises gipfelt, bevor Faulkner 1962 stirbt.

Supermacho, Aufschneider, Freiheitskämpfer, literarisches Genie: auf Ernest Hemingway trifft jede dieser Beschreibungen zu. Seine Verwundung im Krieg 1918 stilisiert er gekonnt zur Heldentat, trägt aber klammheimlich ein lebenslanges Trauma davon, das in den gebrochenen Helden seiner Romane durchscheinen wird. Als Europa-Zeitungskorrespondent lernt er Paris kennen und trifft dort auf Gertrude Stein, die ihn und seine Altersgenossen Ezra Pound, John Dos Passos und andere stilprägend als „Lost Generation“ bezeichnet, der Generation, die aus dem Krieg zurückkam, aber nie mehr Lebensmut und Zuversicht empfinden konnte. Niemand anders als F. Scott Fitzgerald empfiehlt seinem Verlag Scribners den jungen Kollegen, so dass 1926 Hemingways Erstling „The Sun Also Rises“ erscheinen kann.

Der Erfolg bringt Reichtum, Hemingway zieht mit seiner zweiten Frau nach Key West und schreibt dort 1929 „A Farewell to Arms“, eine autobiographische, kritische Darstellung des Krieges und seiner Folgen. Hemingway gefällt sich zunehmend als Abenteurer und Gegenentwurf zum Dandy der 20er: Stierkampf, Großwildjagd, Hochseefischerei, alles praktiziert er publikumswirksam, die Grenze zwischen seinen Figuren und ihm selbst verschwimmt (wie etwa in der Erzählung „Snows of Kilimanjaro“ von 1936). Im spanischen Bürgerkrieg der 30er Jahre greift er ein (und übertreibt seine Rolle maßlos), was er auch literarisch verarbeitet: „For Whom the Bell Tolls“ (nein, der Titel stammt nicht von Metallica, sondern aus einem Gedicht von John Donne: frage nicht, wem die Stunde schlägt: sie schlägt Dir!) gerät 1940 mit einer nihilistischen Erzählung um einen zum Scheitern verurteilten Anschlag gegen die Faschisten erneut zum Triumph.

Hemingways Stil ist mittlerweile ausgeprägt: kurz, lakonisch, scheinbar emotionslos, lapidar immer die Außensicht einnehmend und wahr. So sprichwörtlich wird diese Form des modernen Klassizismus, der von Hemingway selbst so benannten „Eisberg Theorie“, dass sie sogar im berühmten Spaßspiel „Why did the Chicken cross the road?“ erscheint, der Frage, die jeweils für eine berühmte Person oder Denkweise möglichst charakteristisch beantwortet wird: „Hemingway: To die. In the rain.“

Seine Taten im zweiten Weltkrieg schildert Hemingway wieder in den schillerndsten Farben, er zieht sich nach Kuba zurück und ersinnt schließlich 1952 sein bekanntestes Werk: „The Old Man and the Sea“, der Kampf des Fischers Santiago gegen den riesigen Marlin, ist eine Sensation. Nicht zuletzt dank der (eigentlich eher misslungenen) Verfilmung von 1958 mit Spencer Tracy in der Hauptrolle gehört die Erzählung zur kollektiven Erinnerung, deuten kann man sie sowohl wie eine griechische Tragödie als ultimatives Scheitern und Strafe für Hybris oder auch als Hohelied auf den Ehrgeiz, das Unmögliche zu erreichen, auch wenn der Triumph nur von kurzer Dauer ist. Dies gelingt auch Hemingway selbst, er gewinnt 1953 den Pulitzer-Preis und 1954 den Literaturnobelpreis, aber auch bei ihm ist die Freude nicht von Dauer: depressiv und vom Alkohol zerrüttet, setzt er seinem Leben 1961 selbst ein Ende – wie schon sein Vater 1928.

Der 24. Oktober 1929 geht in die amerikanische Geschichte ein, beendet auf einen Schlag den Tanz der goldenen Zwanziger und stürzt abertausende ins Elend: an diesem „schwarzen Donnerstag“ platzt die auf Kredit gebaute Spekulationsblase an der Wall Street, Banken gehen reihenweise pleite, die auf Überproduktion und Konsum basierende US-Wirtschaft bricht weitgehend zusammen (daher merke: nie auf Kredit Wertpapiere kaufen!!). Während die Notenbank genau das Falsche macht und die Zinsen erhöht, wandert ein Heer von hungernden Arbeitslosen durch die Städte, das Land wird von den Hobos durchstreift, man findet Zuflucht in den zynisch „Hoovervilles“ benannten Barackensiedlungen.

In dieser Zeit versucht John Steinbeck, mittellos und vom Vater abhängig, als Schriftsteller Fuß zu fassen. Erst 1935 gelingt ihm mit dem modernen Schelmenroman „Tortilla Flat“ ein Achtungserfolg, die Parodie der Geschichten um die Ritter der Tafelrunde macht durchaus Eindruck. Tiefer Pessimismus und die Schatten der großen Depression durchziehen „Of Mice and Men“ von 1936: der geistig zurückgebliebene Lenny durchstreift das Land auf Suche nach Arbeit, tötet unabsichtlich eine Frau und wird von seinem Freund George erschossen, um ihn so vor der Lynchjustiz zu bewahren – der amerikanische Traum ist tot, geschildert im behavioristischen Stil, den schon Hammett und Hemingway pflegten.

Den Höhepunkt des Schaffens erreicht Steinbeck dann in der pechschwarzen Vision „The Grapes of Wrath“: auf der Flucht der vor der Naturkatastrophe der Dust Bowl (der Great Planes, die in den 30er Jahren durch Überbewirtschaftung und Dürren versandeten, was tausenden Farmern die Existenz raubten) macht sich die Familie Joad auf in den vermeintlich reichen Westen, wo in Kalifornien angeblich Arbeit und Lohn winken. Der lange Weg gerät zu einem Alptraum, Tod und Verderben säumen den Weg, und auch das gelobte Land erweist sich als Hölle, wo man die Landstreicher verjagt. Der Sohn der Familie Tom kommt in Konflikt mit dem Gesetz und muss tatenlos zusehen, wie seine Familie zunehmend verwahrlost und der Vater dem Hungertod nahe ist. Diese zutiefst düstere Vision entstammte Steinbecks eigener Tätigkeit als Zeitungsreporter, der den Exodus aus der Dustbowl in einer Artikelserie mit mittlerweile ikonischen Fotos dokumentierte.

Auch wenn die John Ford Verfilmung des Romans, der höchst umstritten 1940 den Pulitzer-Preis gewann, die übelsten Elemente glattbügelte, machte der Erfolg Steinbeck reich, führte jedoch ebenfalls zu Anfeindungen der nicht selten als Netzbeschmutzung empfundenen Realismus. 1953 lieferte er mit dem finsteren Familiendrama „East of Eden“ die Vorlage für eine weitere Verfilmung, die die Karriere von James Dean begründete, bevor 1962 schließlich der Nobelpreis das Werk krönte. Steinbecks Geist lebt einstweilen weiter, er beeinflusste Heerscharen von Künstlern – Bruce Springsteen etwa eignete sich die Persona in seinem dunklen Akustik-Album „The Ghost of Tom Joad“ an, und sogar im so oft als Partyhymne missverstandenen „Verdamp lang her“ sinniert Wolfgang Niedecken über seine Jugend in einem eher konservativen Elternhaus: „Ich wollt John Steinbeck, do stund nur Joseph Conrad“.

Theater des Wahnsinns, dies umschreibt das Bühnenwerk recht zutreffend, das Thomas Lanier „Tennessee“ Williams, der sich selbst nach seiner Heimat umbenannte, im Laufe seines Lebens schuf. Mord, Wahnsinn, Kannibalismus, Inzest, alles ist vertreten, was nicht zuletzt auf diverse traumatische Erlebnisse zurückzuführen sein dürfte: der gewalttätige Vater malträtiert die puritanische Mutter, seine Schwester Rose wird schizophren und landet in einer Anstalt, wo man sie als eine der ersten Patientinnen überhaupt einer Lobotomie unterzieht, worüber Williams nie hinwegkommt. Nach Wanderjahren geht Williams nach New Orleans, wo er seine Homosexualität entdeckt und den literarischen Stil des „Southern Gothic“ entwickelt, in der wie bei Faulkner der Süden als Ort der Dekadenz und des Stillstandes erscheint.

1943 verarbeitet Williams in der „Glass Menagerie“ in der Figur der psychisch kranken Laura seine Schuldgefühle gegenüber Rose, bevor er 1947 in „A Streetcar Named Desire“ durchzogen mit freudianischen Motiven die ganze Abseitigkeit des Lebens zeigt, in der die angeblich so harmlose verblichene Southern Belle Blanche DuBois ins Leben ihrer Schwester Stella und ihres rüpelhaft-vitalen Mannes Stanley Kowalski eindringt. Für die Bühnenfassung empfiehlt Elia Kazan einen jungen Schauspieler namens Marlon Brando, der Williams durch seine Tatkraft sofort überzeugt und als Method Actor auch in der Filmversion brillieren wird. Auch „Cat on a Hot Tin Roof“ wird auf der Bühne 1955 und auf der Leinwand 1958 ein strahlender Erfolg – doch Williams wird mit keinem der zahlreichen Filmfassungen einverstanden sein: er fühlt sich zensiert und weichgespült, zu oft bügelt Hollywood die scharfen Kanten seiner Stücke glatt und entfernt konsequent alle Verweise auf Homosexualität. Williams versinkt immer mehr in einem Sumpf aus Drogen, Alkohol und Sex, veröffentlicht 1970 noch skandalträchtig seine Memoiren und stirbt 1983 in New York.

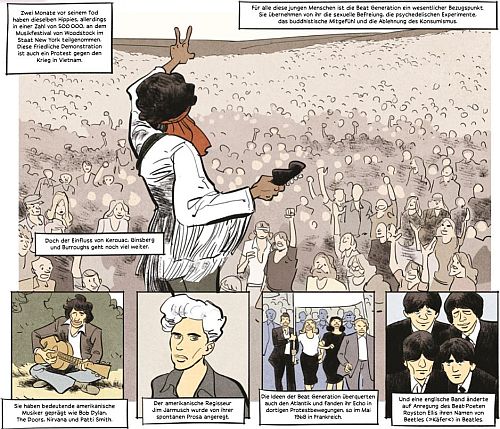

Eine Stimme für die enttäuschte Generation, das war die Mission der Beat-Poeten, allen voran Jack Kerouac, der mit „On the Road“ eigenhändig einen neuen Stil schuf, der rhythmisch-improvisierend den Bebop-Jazz nachahmt. Die als Beatniks beschimpften aufmüpfigen jungen Wilden um Alan Ginsberg und William Burroughs sind den Drogen zugeneigt, „Howl“ von Ginsberg avanciert zur Hymne einer Generation, Burroughs liefert mit „Naked Lunch“ das Paradebeispiel des Drogenrauschromans – alt werden sie alle nicht. Truman Capote hingegen ist in den 60ern und 70ern ein gefeierter Society-Star, seine Romane „Breakfast at Tiffany’s“ und das in zweifelhaften Umständen entstandene „In Cold Blood“ machen Furore (wobei Capotes größte Stunde natürlich die Verkörperung des Lionel Twain in „Murder By Death“ 1976 sein sollte).

Nicht weniger als epochal und enzyklopädisch ist damit auch der zweite Band des ambitionierten Projektes, in dem Catherine Mory, Oliver Gallmeister, Francois Guérif und Jean-Baptiste Hostache damit nun die Geschichte der US-Literatur komplettieren. In gewohnter Manier werden Inhalte der Werke mit biographischen Zügen vermischt, im Funny-Stil dargeboten, mit Kommentaren der Literaturwissenschaft angereichert und damit in einen gesamtkünstlerischen Kontext gestellt. In einem Epilog am Ende schlagen zwei Pilgerväter den Bogen zurück zum Anfang: die Literatur spiegele ihren Versuch, eine neue, bessere Welt zu erschaffen, und zeige gleichzeitig Unzulänglichkeit und Scheitern.

Auch wenn man die eine oder andere Auswahl sicher hinterfragen kann – so etwa vermisst man durchaus große Namen wir Arthur Miller (Death of a Salesman), Norman Mailer (The Naked and the Dead, Armies of the Night) oder Eugene O’Neill (Mourning becomes Electra) -, bieten die insgesamt zwei Bände einen parforce-Ritt durch die amerikanische Literatur, Geschichte und Gesellschaft, die dazu animiert, so manches Werk nochmal in die Hand zu nehmen. Wenn man dazu mal Zeit hat. Bei Jacoby & Stuart erscheint auch dieser Band hochwertig als Hardcover. (hb)

Es war einmal Amerika, Band 2: Das 20. Jahrhundert

Text & Story: Catherine Mory, Oliver Gallmeister, François Guérif

Bilder: Jean-Baptiste Hostache

256 Seiten in Farbe, Hardcover

Verlag Jacoby & Stuart

35 Euro

ISBN: 978-3-96428-280-4