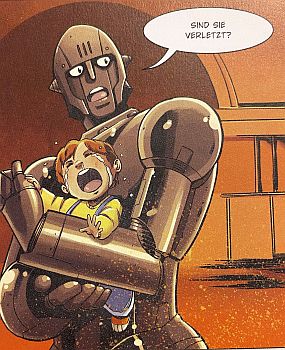

Wissenschaftler leben gefährlich. Das müssen auch die idealistischen Forscher Elaine und Roger Newton leidvoll erfahren, als sie auf einer Raumstation ihre neuesten Errungenschaften vorstellen: zwei Androiden, die dank künstlicher Intelligenz das Zeug dazu haben, den nächsten Schritt in der Menschheitsgeschichte einzuläuten. Das passt dem irdischen Industriellen Victor Korvo gar nicht, der die Raumstation zerstört, wobei nur der kleine Sohn Curtis Newton durch beherztes Eingreifen der Androiden gerettet wird. Gemeinsam mit Simon Wright, einem Wissenschaftler, der sein Gehirn in einen fliegenden Überlebenstank packte, um seinem Tod zu entrinnen, und den neuen Robotern Grag und Otto flieht die sterbende Mutter Newton auf den Mond, wo sie gerade noch ihren Sohn der Obhut seiner künstlichen Beschützer übergeben kann.

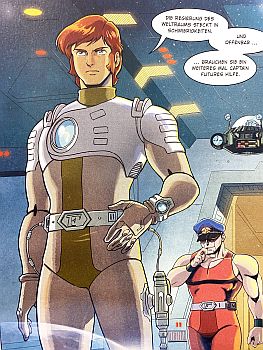

25 Jahre später: Curtis Newton ist zum genialen Wissenschaftler herangewachsen, ein idealistischer Abenteurer, der mit seiner Roboter-Crew und dem Raumschiff Comet unabhängig von allen Planeten im Universum für Ordnung sorgt. Seine begeisterten Anhänger feiern ihn als „Captain Future“ wie einen Rockstar, aber sein neuester Auftrag verspricht alles andere als glamourös zu werden. Auf dem Sträflingsplaneten Megara scheint eine seltsame Seuche ausgebrochen, reihenweise verwandeln sich die menschlichen Siedler zurück in der Evolution hin zu urzeitlichen Ungetümen, was man erstaunt „Retrogradation“ nennt. Der besorgte Präsident des Weltraums schickt Future, sich der Sache anzunehmen, und gibt ihm vorsichtshalber die Agentin Joan Landor mit, die von dem eigenwilligen Freigeist so gar nichts hält.

Nach einem Angriff durch einen Lumpensohn namens Ottis, den Future schon im Anflug auf den Planeten unschädlich macht und gefangen setzt, nimmt am Astroport von Megara Futures alter Freund Colonel Ezella Garnie den Trupp in Empfang, der sogleich die Nachforschungen aufnimmt. Ottis gesteht, von einem Finsterling engagiert worden zu sein, der sich „Herrscher von Megara“ nennt und nach eigenem Bekunden hinter den Mutationen steckt. Otto, der sein Aussehen dank Plastikoberfläche verwandeln kann, begibt sich in Gestalt von Ottis zum geheimen Treffpunkt im Dschungel, wo in den uralten Ruinen von Megara tatsächlich ein scheinbar übermenschliches Wesen erscheint und zu seinen begeisterten Anhängern spricht, die ihn als den „Ewigen“ verehren.

Die Ureinwohner des Planeten, von den Menschen unterdrückt und verächtlich „Primos“ genannt, glauben nur zu gerne, dass ihr alter Gott zurückgekehrt sei und sie in die Freiheit führen will. Als die Future-Mannschaft eingreift, erweist sich der Fremde als in der Tat überlegen: er kann sich entmaterialisieren, verfügt über ein fantastisches Waffenarsenal und tötet den Mitwisser Ottis mühelos an Bord der Comet. Die Lage auf dem Planeten eskaliert zusehends, als man eine Abreisquarantäne verhängt und die Primos sich für einen gewaltigen Aufstand rüsten…

27. September 1980. Ein Samstag. Der Herr Vater sagt den Untergang des Abendlandes voraus, weil der „Affenkasten“ (liebevolle Bezeichnung für das Röhren-TV-Gerät mit drei Programmen) nun schon am Samstag Nachmittag laufen müsse. Das ficht uns nicht an, atemlos saß eine ganze Generation geschlossen vor dem Gerät, als zum Vorspann eine wunderbar kosmische Musik erklang, eine elfenhafte Stimme zauberhaft „uh uhhh uh“ intonierte, fantastische Gefährte durch den tiefen Raum eilten, ein rothaariger Jüngling um sich schoss und schließlich eine sonore Stimme verkündete: „Captain Future!“ Von da an waren wir verloren, kaum konnten wir die neuen Folgen erwarten, in denen unser Held jede Woche mit seiner Robotermannschaft und der Comet unglaubliche Abenteuer bestand, von der Quelle der Materie über einen dunklen Planeten, der auf die Erde zurast, bis hin zu den sieben Weltraumsteinen.

Und die erste Geschichte, das war eben gleich der „Herrscher von Megara“, dessen Geheimnis Curtis Newton lösen musste. Der selige Bastei-Verlag brachte zeitgleich eine Comic-Serie heraus, die es auf immerhin 78 Ausgaben brachte, ganz selten ließen sich auch Action-Figuren und Raumschiff-Modelle auftreiben. Was wir natürlich nicht wussten: was wir da sahen, war eine japanische Anime-Serie, die von Toei Animation 1978 und 1979 produziert und ab 1980 nach Europa exportiert wurde. In den Händen des ZDF ereilte die Reihe allerdings ein ruppiges Schicksal: pro Geschichte gab es ursprünglich vier Episoden, die für die deutsche Fassung – angeblich aus Gründen des Jugendschutzes – auf drei Folgen zusammengeschnitten und dann auch noch gekürzt wurden (rühmliche Ausnahme sind die „Sieben Weltraumsteine“, bei denen man die vier Episoden bestehen ließ).

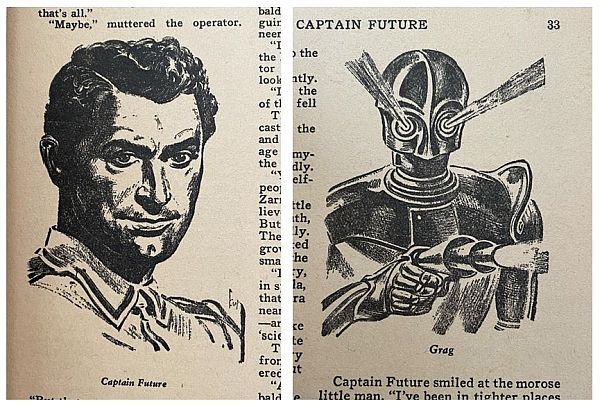

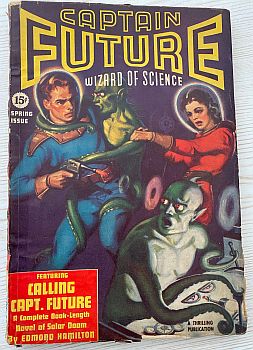

Die entstehenden Handlungssprünge und Ungereimtheiten waren uns seinerzeit herzlich egal, wir erfreuten uns am für die deutsche Fassung komplett neu komponierten Soundtrack von Christian Bruhn, dessen Partnerin Erika nicht nur aus Obernburg stammte, sondern (in ihrer Inkarnation als Volksmusik-Duo Gitti und Erika) auch „Heidi“, den Milka-Jingle (den mit der zartesten Versuchung) und eben die wunderbare Melodie von Captain Future einsang. Und was wir schon zweimal nicht wussten: den Anstoß zur Produktion der Serie lieferte kein geringerer als George Lucas, der 1977 verkündet hatte, neben Flash Gordon sei auch eine eigentlich vergessene Serie von Pulp-Romanen um einen Helden namens „Captain Future, Wizard of Science“ seine Inspiration gewesen – und die Anime-Reihe lieferte erstaunlich vorlagentreue Umsetzungen dieser Romane, die mit „Captain Future And The Space Emperor“ im Jahr 1940 gleich als Debut die Saga um den Herrscher von Megara präsentierte.

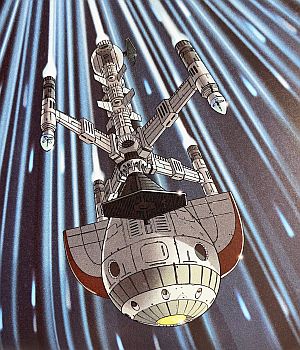

Die Reihe von Edmond R. Hamilton verband, zunächst im eigenständigen Captain Future-Magazin, dann im Rahmen anderer Pulp-Hefte gekonnt Elemente der beiden seinerzeit populären Genres Superhelden und Space Opera: wie Batman wird auch Curtis Newton vom gewaltsamen Tod seiner Eltern zum Kampf für Gerechtigkeit angetrieben, den er mit Kostüm und Decknamen führt. Future ist genialer Ermittler und Wissenschaftler, scheint wie Bruce Wayne über endlose Ressourcen zu verfügen und agiert von einer versteckten Mondbasis aus, die wie die Bathöhle Refugium und Computerzentrum in einem ist. Die Stories in den Romanen bleiben in unserem Sonnensystem verortet, erst die japanischen Macher verliehen der Comet einen Überlichtantrieb, ebenso wie das schmucke Beiboot, den Cosmoliner.

Auch in der Vorlage streiten sich die beiden Androiden Grag und Otto permanent, Joan Landor schwärmt heimlich für den Captain, und Simon Wright ist Wissenschaftsgenie und Butler Alfred in einem. Ikonisch und legendär geriet vor allem das optische Design der Serie: von einem in den Romanen als „Tropfen“ beschriebenen Raumer avancierte die Comet zu einer majestätischen, komplexen Gestalt, ein leuchtendes „F“ ziert den Gürtel von Curtis (der in den Romanen doch eine ganze Ecke älter ist als der Jüngling, den wir kennenlernten), Otto wandert nicht als Homunculus, sondern als kalauernder Popeye-Verschnitt mit Seemannmütze umher, Grag wurde von einem etwas ungelenken, tumben Roboter der Vorlage zum massiven Androiden aufgewertet, und Simon Wright lebte nicht in einer Kiste, sondern in einem flugfähigen Behälter. Vor allem im Erstlingsroman „Captain Future and the Space Emperor” zog Hamilton allerdings einen weiteren Trumpf und lieferte beeindruckend-faszinierende Beschreibungen der fremdartigen Landschaften, die mit weitläufigen Dschungeln, einem Lavasee und den endlosen Weltenraum auch heute noch den viel zitierten „sense of wonder“ zu erzeugen wissen.

Diese durchaus gewichtige Historie nehmen nun Sylvain Runberg (u.a. „Orbital“, „On Mars“) und Alexis Tallone – nach eigenem Bekunden selbst leidenschaftliche Fans der Serie, die in Frankreich und Belgien ab 1981 unter dem Titel „Capitaine Flam“ lief – virtuos auf und legen ihre eigene Umsetzung der Geschichte um den Weltraumkaiser vor. Inhaltlich und optisch lehnt sich diese Neufassung eng die Zeichentrickversion an, wobei die verehrte Vorlage behutsam modernisiert wird: die Action-Sequenzen sind durchaus plakativ, Joan Landor erscheint erheblich eigenständiger und selbstbewusster als ihre Zeichentrick-Vorlage – und auch eine gehörige Prise Körperlichkeit finden wir in den Zeichnungen Tallones eingestreut: die Mutationen sind wahrhaft monströs, vor allem Otto wirkt kantiger und gewaltiger, und wenn Joan in der Zeichentrickserie so erschienen wäre, dann wäre uns wohl kollektiv der Kopf weggeflogen.

Die Hauptmotive der Romanvorlage bleiben in Runbergs Adaption ebenfalls erhalten: Hamilton verband Darstellungen von Demagogie und Manipulation (zu seiner Zeit in Form diverser Diktaturen brandaktuell) mit erstaunlich weitsichtigen Technologie-Visionen (die Roboter verfügen über künstliche Intelligenz, der Weltraumkaiser nutzt Antigravitationstechnik und Nanobots), wobei die Zukunft alles andere als nur hell erstrahlt: die „Primos“ leben in Ghettos im Elend, die Verbindung zu den Reservaten, in die die weißen Siedler die eigentlichen Landesherren steckten, liegt nahe. Aus heutiger Sicht liefert die Vision einer kompletten Abriegelung aus Angst vor einer unbeherrschbaren Seuche beunruhigende Flashbacks zur Zeit der Lockdowns, Ausgangssperren und Maskenpflichten.

Nicht vergessen sind natürlich die Landschaftsdarstellungen, die vor allem in den Dschungel-Szenen die gleiche Magie versprühen wie bei Hamilton. Somit ein mehr als gelungenes Update, das die legendäre Vorlage behutsam modernisiert und dennoch in jeder Sekunde den Geist der Serie atmet, die nicht nur wir, sondern offenbar auch andere Kinder der 80er für immer lieben werden. Bei Carlsen erscheint der Band im schicken Hardcover mit einer kleinen Skizzengalerie. Die erste Auflage ist bereits verlagsvergriffen und im September erscheint eine Luxusausgabe. Wir hoffen, dass die Herren Roman Nr. 2 schon in Arbeit haben. Da geht es dann um den dunklen Planeten und einen gewissen Doktor Zarro. Bitte! (hb)

Captain Future: Der ewige Herrscher

Text & Story: Sylvain Runberg

Bilder: Alexis Tallone

168 Seiten in Farbe, Hardcover

Carlsen Verlag

28 Euro

ISBN: 978-3-551-80338-2